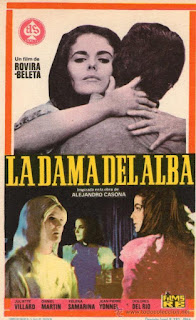

Cartel de la película de Francisco Rovira Beleta, La dama del alba (1966)

Tras el éxito de crítica y público con Los Tarantos, el director Rovira Beleta llevó a la gran pantalla la obra de teatro de Alejandro Casona La dama del alba ambientada en la noche de San Juan. Según cuenta a Carlos Benpar en Rovira-Beleta, el cine y el cineasta había visto una adaptación para televisión muy mala, pero la obra le parecía de un autor revolucionario, un teatro nuevo, aunque luego dice que estaba bastante pasada y que se engañó a sí mismo.

El teatro de Casona tiene sus defensores y detractores, más numerosos estos últimos que lo tachan de conservador, de escribir un teatro anticuado y de no abordar los problemas realistas y evadirse en un mundo fantástico. Casona se defendía diciendo: no soy escapista que cierra los ojos a la realidad y fundante… lo que ocurre es, sencillamente, que yo no considero solo como realidad la angustia, la desesperación y el sexo. creo que el sueño es otra realidad tan real cómo dar vigilia” (José Luis Cano: "Charla con Alejandro Casona", Ínsula 1961, pág.5

El autor tampoco se cita en los institutos o en las Facultades de Filología, tampoco está en esos cánones oficiales, no es que me dé en este blog por hablar de autores olvidados, el teatro de él me gusta, creo que está infravalorado y se le juzga inadecuadamente. Pienso que es una lástima que uno complete sus estudios literarios sin que sepa quién fue, y como él otros tantos muchos. El teatro, en si general, también suele ser marginado y reducido a unos nombres, sin dar la oportunidad de poder uno tener una opinión propia y tener ya establecidos ciertos prejuicios, en la mayoría de las ocasiones, cuando se enfrenta a una obra.

Vi la película de Rovira Beleta sin conocer nada del autor hace ya bastantes años y me sorprendió, me dio por conocer quien estaba detrás de ese texto, se trataba de un asturiano nacido en Besullo (Asturias) en 1903 y fallecido en Madrid en 1965, había sido inspector de Primera Enseñanza en el Valle de Arán hacia finales de la década de los 20, se instaló en un pueblo leridano llamado Les y había formado un grupo de teatro infantil llamado “El pájaro pinto”.

En 1931 crea un teatro ambulante que recorre 300 pueblos “desde Sanabria hasta La Mancha, desde Aragón hasta Extremadura”. Gana el Premio Nacional de Literatura con Flor de Leyendas y en 1933 el Lope de Vega y durante la Guerra Civil monta representaciones para los heridos.

Se ve obligado a abandonar España y se establece finalmente en Buenos Aires donde escribe sus obras más famosas como La dama del alba de la que hablamos, La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie, La tercera palabra o La casa de los siete balcones.

En 1962 decide regresar a España y estrena con éxito de público todas estas obras, aunque parte de la crítica no lo ve con buenos ojos y reivindica otros autores, entonces pujantes, como Antonio Buero Vallejo o Alfonso Sastre.

Su teatro es visto, como he dicho anteriormente, en estos estrenos como anticuado y que no supo evolucionar. Conviene matizarlo, la crítica ya sea de teatro, de cine, de literatura, etc. suele encumbrar a los autores rupturistas y que buscan innovar en pro de revitalizarlo, tales elogios provocan que obras anteriores ya no sean bien vistas, en cine la Nouvelle Vague hace que más de un crítico ya no le guste el cine de René Clair o de Marcel Carné. Pero lo peor es que se establece una división, si te gustaba Rossellini no te podía gustar Visconti, si admirabas a Saura no podías defender a Rafael Gil y si lo hacías, lo más probable es que perdieras amistades y que te tacharan de conservador.

Creo que esto, por suerte, en los últimos años no pasa tanto, aunque también es cierto que cada vez es más reducido el grupo de gente que tiene una visión global de la historia del arte. Lo lógico y normal sería siempre poder alabar o criticar a un autor sin tener que compararlo a una estética o movimiento, poder acceder libremente su obra y a partir de ahí la variedad de opiniones enriquecería el panorama.

La dama del alba se estrenó en teatro por primera vez en 1944 en Buenos Aires por la compañía de Margarita Xirgu. Ella misma, Alberto Closas, Susana Canales y Amelia de la Torre la interpretaron. En España se estrena en 1962, tras la vuelta del exilio de su autor tal y como he citado anteriormente y la dirección en el Teatro Bellas Artes de Madrid corrió a cargo de José Tamayo, en el reparto teníamos a Antonio Vico, Ana María Noé, Asunción Sancho, Julieta Serrano y Gemma Cuervo.

El tema principal es el de la muerte y más de uno la relacionó con la película de Ingmar Bergman El séptimo sello de 1957 y estrenada en España en 1961, como habrán podido comprobar el filme de Bergman es posterior, pero al haberse estrenado la representación teatral aquí después, daba la sensación de cierta inspiración, incluso cuando Rovira Beleta presenta su filme, cierta publicidad la anunció como “la película que hubiese querido rodar Ingmar Bergman”

|

| La muerte en El séptimo sello (Fuente: Filmin) |

La muerte en la obra tiene rostro y voz, es bondadosa y hasta consoladora, no busca transmitir miedo, incluso se siente algo angustiada por su papel, pero acepta que forma parte de la vida y viceversa. El autor tiene bastante habilidad en crear un texto de diálogos profundos, pero a la vez cercanos al espectador. Frases que suelta como la de por qué se queja tanto la gente de la vida y luego no quiere dejarla o aquella respuesta contundente cuando le dice al abuelo sobre sus 70 años, “esos son los que ya no tienes”… son dignas de reflexionar.

|

| La muerte en La dama del alba (Fuente: TVE) |

Detrás del tema principal hay otros, uno que me gusta particularmente es el del tema del mito, la leyenda, Quizá es que soy fordiano y como recordarán en El hombre que mató a Liberty Valance, el editor cuando acaba de oír la historia dice: “cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda”. Una vez vean La dama del alba entenderán por qué escribo esto .

Otros temas son la inocencia de los niños, que juegan con la muerte, aunque no sepan quién es, la aceptan a pesar de ser una desconocida, se asustan cuando ríe de aquella manera que no puede disimular. Luego el ambiente de los pueblos y el qué dirán, hay cierta crítica al mundo cerrado de estos y a cierto conservadurismo cuando Miguel se lamenta de que no puede estar viviendo con Adela por los comentarios.

A los críticos que no les apasiona tanto la obra, exponen cierto moralismo en el autor ya que exponen que se condena el adulterio. Esta opinión la encuentro algo discutible, cierto es, según como se mire, pero yo todas las veces que la he visto, no creo que sea la verdadera intención del texto y sí el tema de convertir en mito lo que no es y la ingenuidad de cierta sociedad carente de cultura, recordemos que los niños se quejan de que no pueden ir a la escuela al principio, por lo que la veo más como un teatro progresista que de lo que algunos comentan ya que implícitamente es bastante jugosa, como suele ser Casona, pero las etiquetas tapan demasiado.

De la película dirigida en 1966 por Rovira Beleta escribí esta crítica en el FilmAffinity:

“La película que Rovira Beleta dirigió justo después de su mayor éxito comercial "Los Tarantos" fue esta adaptación de la obra de Alejandro Casona.. La película empieza como un cuento con su "Érase una vez..." quizás, según su director, por tener cierta atmósfera de ello. Los niños, aunque no protagonistas, juegan un papel importante en el devenir de la historia al principio...

El realizador ambienta el filme en un pueblo leridano, bastante bien buscado, por cierto, pues su paisaje, sus casas, sus altas montañas de fondo, el río..., contribuyen a la atmósfera fantasmagórica de ensueño y realidad de la película.

Una obra de teatro nunca resulta fácil de pasar al cine, para esta ocasión su director se atrevió con algunas innovaciones y cierto manejo de técnica cinematográfica como la utilización de imágenes subliminales que no podemos ver, pero que sí se quedan grabadas en el cerebro.

Hay por otra parte un continuo sonido de la naturaleza: el agua, los truenos, el viento que van marcando ciertas escenas y tienen cierta función de alerta, pasando lo negativo a positivo y viceversa. También tenemos una buena utilización de la cámara, especialmente en momentos como cuando Dolores del Río hace varias cosas a la vez sin salir del mismo plano, la repetición de un abrazo desde diversas perspectivas, panorámicas rápidas que van de un personaje a otro, o la utilización de los escenarios sin las personas para explicar un hecho de la historia.

Mención especial, y también curiosa, es la fiesta de San Juan ya que el mismo realizador también la saca en "Los Atracadores”, la alegría de la fiesta ofrece un curioso y original contraste con esa presencia de la muerte.

En definitiva, una película con muchos temas para analizar y debatir y que convendría revisar y redescubrir.”

Esto es lo que escribí, hoy añadiría que el director sabe cortar los diálogos largos del autor, sin quitarles por ello su esencia. Le saca el jugo a una obra, que cinematográficamente gana, ya que muchos de los elementos de Casona como el pueblo, en la película quedan perfectamente plasmados, algo que en teatro resulta complicado. Si van ustedes al Estudio 1 en el archivo de TVE echarán en falta que salga una ambientación en sus calles, plazas, etc.El director barcelonés escogió un bello pueblo de Lleida para rodar.

Lo que a Rovira Beleta le pasó, cuando dice que la obra luego le resultó pasada y que se había engañado a sí mismo, probablemente se deba a que no tuvo la película el gran reconocimiento crítico esperado internacionalmente. Y esto se debe en parte, a los dichosos prejuicios hacia Casona

que no creía en el teatro para “intelectuales”: “el teatro debe estar dirigido a un público de cultura y sensibilidad medias, a un público universal, a una humanidad general” (La Vanguardia, 23.3-1965).

Creo que el director barcelonés también pensaría lo mismo sobre el cine. Él mejoró La dama del alba, dejó realizada una gran película, que si se hubiese hecho una prueba de no decir que era española en un festival, hubiese recibido todo tipo de elogios.

Actualmente la película cuesta encontrarla en DVD, en las plataformas no está y no he podido ponerles ninguna escena, ya que no hay nada en YouTube, el mundo de los derechos de imagen, en más de una ocasión, se entiende menos que la muerte, pero en fin... Sí que podemos ver en el Archivo de TVE dos adaptaciones que se hicieron para "Estudio 1" realizadas por Gustavo Pérez Puig. Creo que Alejandro Casona con el tiempo se le reconoce algo más, las palabras que le dirigió Joaquín Calvo Sotelo en su fallecimiento resuenan aun: "Querido Alejandro: No creas ni por un momento que estás muerto, vives. Hoy mismo miles de personas te oirán hablar desde los escenarios del mundo (…)

Si me permiten, añadiré que cada vez que vean esta película, querrán saber más de tu obra, pues un gran filme como este solo puede tener la ráiz en un grande, y Casona lo es.

Buena noche de San Juan