|

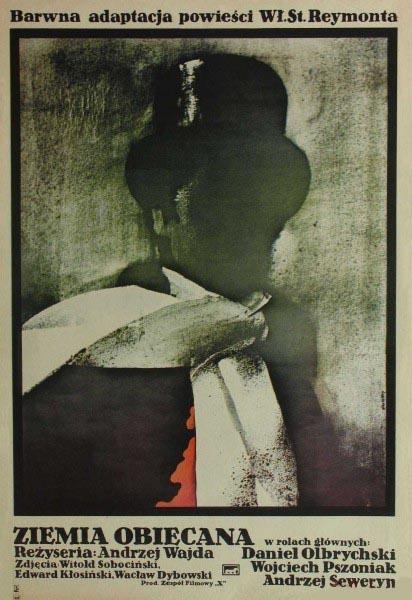

| Carátula de La tierra de la gran promesa |

Hace ya años, mientras estudiaba Historia en lo que era el extinto COU, y más concretamente el tema de la Revolución Industrial, se repuso la película de Wajda, La tierra de la gran promesa, que fue recomendada a los colegios, y una mañana, en vez de ir a clase, fuimos de excursión al cine.

La película solo la seguimos unos cuantos, otros pasaban de ella al estar acostumbrados a otro tipo de cine y porque nunca en las aulas les enseñaron qué era el séptimo arte, a mí me marcó verla y me queda un grato recuerdo de esa sesión en el Cine Verdi de Barcelona.

En aquella época apenas conocía el cine de su director. Pasados ya unos años salió editado el DVD y obviamente me lo compré enseguida, con su revisión aun me gustó más.

Andrzej Wajda es uno de esos realizadores que merecen estar en lo más alto, puede parecer que su cine sea muy localista con sus temas recurrentes por la preocupación de la identidad nacional de Polonia: su historia, su reconstrucción, su política, etc. Pero no es así, filmaba de manera que cualquier tema resultara universal e incluso actual.

Sus obras más conocidas con las de la trilogía de la guerra, especialmente Cenizas y diamantes (1958) con la que demuestra que trasciende la crónica histórica. A esta acompañaron Generación (1954) y Kanal (1957) y que es lo más visto de su autor.

Su carrera continuó con adaptaciones literarias, vistas aquí algunas en salas de arte y ensayo, y posteriormente en Filmotecas quien haya tenido la suerte, como Lotna (1959), Lady Macbeth en Siberia (1961), Cenizas (1965), o Paisajes para después de una batalla (1970), las cuales no están editadas en DVD, ni tampoco ninguna plataforma pone en su catálogo, salvo Filmin que tiene algunas de las que vienen a continuación de la que voy a referirme o las de la trilogía antes mencionada.

Entre estas adaptaciones está La tierra de la gran promesa (1975), que llegó a estar nominada a los Oscars cuando estos interesaban, pero Dersu Uzala se llevó el premio, era difícil la competición en aquel año.

La película está ambientada a finales del siglo XIX, en la ciudad de Lodz (Polonia), epicentro de la industria textil, ahí tres jóvenes: un polaco católico (Karol Borowiecki), hijo de nobles terratenientes junto a un ambicioso judío (Moryc Welt) y un alemán luterano (Maks Baum) deciden abrir una fábrica para hacer fortuna y, sin escrúpulos ni prejuicios, se lanzan a acumular dinero y poder.

Wajda adaptaba una novela de Wladyslaw Stanislaw Reymont escrita en 1897-98, el escritor recibiría un Premio Nobel de Literatura años más tarde con Los campesinos (1904-1909). Tal libro no es muy popular, aunque en nuestro país se editó, para encontrarla actualmente hay que buscarla de segunda mano o en bibliotecas especializadas.

Al director le preguntaban por la novela y que había visto ahí, pues para más de un crítico le resultaba aburrida, respondía:

“Aburrida, aburrida… Usted sabe que lo referente al dinero, los negocios o las pasiones puede resultar aburrido. Al pensar hoy en Tierra prometida, supongo que yo quería sencillamente realizar una película popular, lo cual quiere decir que quería hacer una película para el gran público. Reconozco que he escogido un tema ingrato, porque en general se considera que una película popular debe ser abiertamente de ficción, de una pareja, de algunos personajes, un tema psicológico, etc. Yo me dije que había que hacer una película popular más ambiciosa, es decir, en la que se vería precisamente una multitud de gente, una multitud de objetos, una masa de todo. Me parece que la novela de Reymont que se refiere a Lodz era especialmente adecuada para ello”

Precisamente conectar con ese “gran público” es lo que consigue con maestría Wajda, y para ello utiliza un ritmo trepidante en estas casi tres horas de relato. Siempre que la veo me da la sensación de estar viendo una película de terror y suspense, esos contrapicados en los que vemos a esos personajes tan grandes, esa cámara nerviosa que consigue alterarnos, ese contraste entre la miseria y la riqueza, etc.

Y lo que decía al principio, por mucho que quiera enfocar una historia de Polonia, al final el tema es plenamente universal, al comenzar hay una escena donde la nobleza viendo los cambios, está rezando. Eso me recordó al principio de El Gatopardo y el famoso dicho lampedusiano “Para que todo quede como está, es preciso que cambie todo”.

Karol, el protagonista, es hijo de esta rural nobleza polaca y rompe con ella para luchar en Lodz, el personaje está enfocado negativamente en prácticamente todo el metraje, no le interesa para nada que un obrero haya perdido la mano en un accidente con una máquina que se lo tritura, solo parece importarle que los trozos de tela se estén estropeando por la sangre.

Él será una especie de aprendiz del empresario alemán Bucholz, cínico, violento e inhumano, como el otro alemán Kessler, que arrastra a las jóvenes obreras para su orgía y que tendrá su punto culminante en una escena no apta para gente sensible. Cuando la vi en el instituto, a veces no entendía por qué a determinados compañeros les aburría al tener estas escenas “gore” que tanto les gusta.

De los otros socios de Karol destaca el del judío Moryc, todo un recital de interpretación, incluso excesiva, pero que así quiso retratarlo el director. Por ejemplo, en una discusión que tiene con el banquero judío al cual no le quiere devolver el dinero, acaba mirando a la cámara y ofrece una sonrisa socarrona al espectador, son momentos discutibles, pero quizá hechos para acercarse a ese gran público que buscaba. En su día hubo quejas de asociaciones judías por cómo quedaban estos en la película, da la sensación de que tienen el corazón de piedra y que se pasan la vida manipulando el dinero. Es cierto que la imagen no es buena, pero es que tampoco Karol se salva, por lo que creo que no tiene mucho sentido la queja, ya que lo que se nos está diciendo es que el poder corrompe y no entiende de nacionalidades, etnias, religiones, etc. En cuanto el tercer socio de la fábrica, Maks Baum, su vida es aburrida y monótona, su padre es hostil a la modernización, lo cual lleva su fábrica a la bancarrota, algo que le marca.

Varias escenas nos quedarán grabadas al ver la película, una es la del teatro y ese palco donde cunde el pánico por noticias mercantiles, hasta un suicido tendremos, cabe recordar que los empresarios optaban, ante la quiebra, en incendiar la fábrica para cobrar el seguro, o, por otra parte, se suicidaban, ambos casos los vemos en el filme. Otro momento memorable es el del funeral de Bucholz en el que poco importa el muerto pues están comentando el tema del precio de los aranceles del algodón, Moryc en una frase irónica dice que necesita ganar dinero para no tener ese entierro, este humor irónico y negro está presente a lo largo del metraje.

Precisamente esa ironía queda patente en la escena en la cual un potentado enseña su palacio que ha construido con materiales de diversos países lejanos, desde pinturas, estatuas, estilos, etc. (una especie de ese Xanadú de Orson Welles, pero en la Polonia de finales del XIX), tal persona lo exhibe para demostrar la prosperidad, sin embargo, prefiere vivir en su humilde casa.

Otros momentos que quedan en la retina son esas personas que, incendiadas con el fuego de las fábricas, parecen antorchas andantes huyendo. Y luego el final que anticipa los futuros movimientos revolucionarios, y que está rodado de un modo muy particular y debatible, Wajda decía esto al respecto:

“Creo que algo debía surgir de esta película, pensé que ya había explicado la historia tal y como estaba en la novela, tenía el derecho de añadir un epílogo, además está filmado de forma distinta, todo sucede en el sistema capitalista, un sistema de leyes salvajes en el cual no hay lugar para una ley sentimental que podría aplicarse al solo hombre. Si los otros luchan de una manera determinada, él también debe de utilizar la misma arma, lo que significa que también deben sufrir las consecuencias por utilizar esa misma arma”

Y mención aparte merece la bellísima banda sonora de Wojciech Killar:

Wajda realiza un curioso símil con la acción de la película y el rodaje de esta, que nos viene a decir que todos caemos en el mismo pozo: "Fue un gran esfuerzo realizar la película, costó mucho trabajo y sudor, si es buena o no es algo que la audiencia tiene que decidir. Este esfuerzo nos hizo sentir como a los personajes principales de la película, quienes sueñan con conseguir sus objetivos al precio que sea necesario. Nosotros estábamos en una situación similar, debíamos imponer nuestro ritmo, nuestras exigencias y nuestra brusquedad a todo el mundo para que esta película pudiera tomar forma, sobre todo en tan poco tiempo."

Con La tierra de la gran promesa, se pudo ver más cine de Andrzej Wajda en nuestro país. Ahí tenemos, entre otras, las magníficas El hombre de mármol (1977) y El hombre de hierro (1981), Las señoritas de Wilko (1979), El director de orquesta (1980), Danton (1982), Korczak (1990), Katyn (2007), etc. Su última película fue Los últimos días del artista: Afterimage (2016), sobre el pintor Wladyslaw Strzeminski. Wajda falleció al terminarla ese mismo año. Por favor, tengamos el derecho de poder ver su filmografía.