Las recientes declaraciones de David Fincher a raíz del

estreno de su última película en Netflix sobre las salas de cine a las que

califica en su mayoría como "lugares húmedos, malolientes y grasientos" animan

los comentarios sobre el futuro de cómo se ha de ver el cine, no hace mucho

Víctor Erice defendía todo lo contrario. Los cinéfilos, en

su mayoría, han atacado al director de Seven y no sin razón, aunque habría que

analizar la situación de muchos multicines para ver que tales

epítetos no están dichos gratuitamente.

No abriré la polémica de si el cine en plataformas televisivas está infravalorado, sino que cogeré mi particular

máquina del tiempo y nos iremos a los 90, ya que esta semana es el cumpleaños

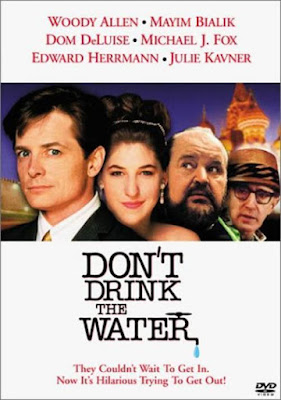

de Woody Allen (88), el cual decidió en 1994 hacer su primera película para televisión, bien

es cierto que la situación era muy distinta, no había ni siquiera internet

público y las plataformas pues eran las distintas cadenas y grabábamos en VHS lo que nos interesaba. El director gozaba en aquellas fechas de gran popularidad a pesar de todo

el affaire con Mia Farrow, sus dos

anteriores películas son ya clásicos de la comedia: Misterioso asesinato en

Manhattan y Balas sobre Broadway. Así que el productor Jean Doumanian le animó

para dar el salto a la pequeña pantalla.

“He sido crítico con la televisión porque pensaba que

era un gran medio que no conseguía resultados sustanciales” declaraba un Allen

que aborrecía el medio y tampoco quería trabajar en ella ya que “si me veían en

la pequeña pantalla no iban a pagar para verme”. La obra escogida para tal

estreno era su primera obra de teatro: Los USA en zona rusa, título español

para el original Don´t Drink the Water (No bebas el agua) donde una familia

neoyorkina era confundida por unos espías durante un viaje turístico al telón

de acero en los años de la guerra fría.

Tal obra había sido ya llevada al cine en 1969 por

Howard Morris, el cual no tendría demasiada fortuna detrás de las cámaras, estaba

protagonizada por Jackie Gleason y Estelle Parsons, Allen la aborrecía y no

quiso saber nada de ella ya que estaba muy molesto con la manera en que habían

tratado su guion en ¿Qué tal, Pussycat? de Clive Donner. Esta versión no hay

manera de verla, aunque en España se estrenó en 1971, recuerdo dos pases en los 90, en VHS estaba

editada, pero en DVD curiosamente no llegó, aunque sí en otros países. En

Youtube podemos ver los títulos de crédito.

“La he visto hace unas semanas” así despachaba Allen cuando le preguntaban por ella, si ya el director odia sus propias filmaciones, imagínense lo que pensaría…Filmar en televisión supuso todo un cambio en la metódica de rodar ya que suele tomarse sus trabajos de forma muy relajada y estaba un año entero, aquí fueron solo tres semanas y media y calificaba el día a día como muy duro, así como no poder contar con más presupuesto. Fue un contrato con la productora Sweetland Films para la cadena de televisión ABC, curiosamente coincidió la filmación con una miniserie sobre la vida de Mia Farrow en la NBC, en las ruedas de prensa le preguntaban por esta última y con ironía contestaba que esperaba que su personaje fuera real y no un dibujo animado.“ Que un cineasta de la categoría de Allen haya aceptado trabajar para la televisión significa que las barreras de clase entre las películas y los telefilmes han desparecido” escribía el crítico del New York Post.

La cámara nerviosa del director no deja de moverse en los

90 minutos de duración con bastantes planos secuencia, se nota un cariño

especial hacia los actores que se mueven con bastante libertad, con ello se

consigue el objetivo de olvidarse de sus esquemas teatrales. En su reparto

destaca Michael J. Fox poco antes de diagnosticársele el párkinson y demuestra las

buenas dotes de comicidad, entereza y credibilidad para el género. Otro papel

curioso es el que interpreta Dom De Luise, el de un cura que lleva refugiado en

la embajada desde hace un montón de años y que se ha tenido que dedicar a

aprender trucos de magia con desigual fortuna, tal personaje remite al Cardenal

húngaro Jozsef Mindszenty que tras el fracaso de la revuelta de Hungría contra

el régimen comunista en 1956 se vio obligado a refugiarse más de diez años en

la embajada de EEUU. Los más cinéfilos recordarán el personaje al haber sido

interpretado por Alec Guinnes en El prisionero, basada en su vida.

La comedia funciona y evocaría también (recordemos que fue escrita en 1966) a todo aquel subgénero con notables comedias paranoicas como ¡Qué vienen los rusos! o Teléfono rojo ¿Volamos hacia Moscou? En aquellos 90, al ser un producto de televisión quedó rápidamente olvidado, aunque tal trabajo quizá animara a que proyectos escritos años antes vieran la luz, caso de La maldición del escorpión de Jade, Granujas a medio pelo o Si la cosa funciona. Décadas más tarde, filmó aquel contrato con Amazon para rodar varias películas pudimos ver la serie de Crimen en seis escenas que no estaba nada mal, aunque recibió malas críticas, la aparición nuevamente del tema Mia Farrow en pleno movimiento "Me too" motivó una campaña en contra que afectó negativamente sus últimos estrenos, algo que le llevó a rescindir el contrato y buscar otros medios en Europa para poder rodar su película anual y con ella seguir animándonos a ir al cine.

.png)